くるみん認定基準

くるみん認定基準について説明しています。

★2025年4月以降の新基準に対応しています。

Contents

認定基準1 / 認定基準2 / 認定基準3 / 認定基準4 / 認定基準5 / 認定基準5(労働者300人以下の一般事業主の特例) / 認定基準6 / 認定基準6(労働者300人以下の一般事業主の特例) / 認定基準7 / 認定基準8 / 認定基準9

認定基準1

雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」をいいます。一般事業主行動計画については、こちらをご覧ください。

参照:一般事業主行動計画とは

行動計画には、行動計画策定指針のうち、次の項目が一つ以上盛り込まれていなければなりません。

| 1 雇用環境の整備に関する事項 (1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を支援するための雇用環境の整備 (2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 |

行動計画策定において、制度導入を目標とした場合は、その制度が関係法令を上回る内容となっていない場合、または計画期間の開始時にすでに実施している場合は、審査対象となりません。

認定基準2

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

参照:一般事業主行動計画とは

認定基準3

策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

認定の申請にあたっては、計画に定めた目標を達成したことを証明する資料を添付します。証明する資料は次のようなものが想定されています。

○制度導入を目標としている場合

【目標】育児目的休暇の導入

⇒ 制度導入後の就業規則などの写し

【目標】ノー残業デーの導入

⇒ 制度導入を社内に通知した文書の写し、啓発資料など(制度導入月日のわかるもの)

○数値目標を設定している場合

【目標】女性労働者の育児休業取得率を80%以上にする

⇒ 育児休業をした女性労働者の氏名および育児休業をした時間が記載されている書類

【目標】男性労働者の育児休業取得率を50%以上にする

⇒ 育児休業をした男性労働者の氏名および育児休業をした期間が記載されている書類

【目標】行動計画期間中に所定外労働を○%削減する

⇒ 行動計画実施前後の労働者1人当たりの各月の所定労働時間数

○制度の周知や情報提供を目標としている場合

【目標】両立支援制度全般について社内周知を図る

⇒ 周知した年月日のわかる通知文書や周知文書の写し

○意識啓発を目標としている場合

【目標】管理職を含めた全労働者を対象とした情報提供、研修等による意識啓発の実施

⇒ 周知した年月日のわかる通知文書や周知文書の写し、実施年月日のわかる研修開催通知、実施結果の写し

認定基準4

策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

認定を受けるためには、行動計画を策定または変更した際に、当該行動計画を外部へ公表し、労働者へ周知している必要があります。

公表および労働者への周知は、行動計画を策定または変更したときからおおむね3か月以内に行うことが求められます。

認定基準5

次のいずれかを満たしていること

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率※1が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率※2が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業を取得した者が1人以上いること。

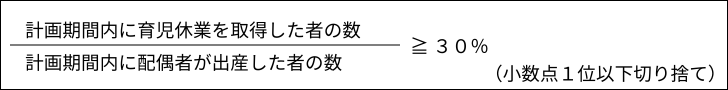

※1「男性労働者の育児休業等取得率」については次の計算式によります。

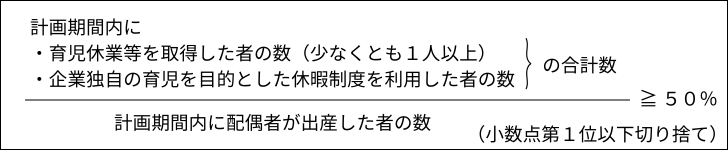

※2「男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率」については次の計算式によります。

- 「育児休業等」とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する原則として1歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業、第23条第2項に規定する3歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業、第24条第1項に規定する小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした育児休業をいいます。

- 出生時育児休業は、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業に含まれます。1歳未満の子をそだてる労働者を対象とした育児休業としてカウントします。

- 企業内独自の育児を目的とした休暇制度とは、小学校就学の始期に達するまでの子について、例えば次のような制度を利用した場合をいいます。

- 失効年休の育児目的での使用を認める制度

- 育児参加奨励休暇制度

- 子の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度

- 配偶者出産休暇制度(休暇の取得が可能な日に配偶者の妊娠中、出産前が含まれていても差し支えない)など

- 計画期間内に配偶者が出産した者または育児休業等を取得した有期契約労働者のうち、育児・介護休業法上、育児休業の対象とならない者は、計算から除外して構いません。

- 育児休業と出生児育児休業を両方利用した場合や育児休業を両方利用した場合や育児休業を分割して取得した場合でも、同一の子についての利用である場合は、1人とカウントします。

- 育児休業と企業独自の育児を目的とした休暇制度の両方を利用した場合でも、同一の子についての利用である場合は、1人tのカウントします。

- 育児休業を取得していても、認定申請時にすでに退職している労働者は含まれません。

認定基準5(労働者数300人以下の一般事業主の特例)

計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合(男性の育児休業等取得者が0人、かつ企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者が0人)でも、①~④のいずれかに該当すれば基準を満たします。

①計画期間内に、小学校3年生修了までの子について、子の看護休暇等を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)、かつ、該当する男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

②計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること、かつ、該当する男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

③計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が30%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。(例えば、3年さかのぼると取得率が30%に満たないが、2年であれば30%以上となるような場合は、2年分だけさかのぼって構いません)

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること、かつ、該当する男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

認定基準6

計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業取得率※が、それぞれ75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

※女性労働者の育児休業取得率は次の計算式で求められます。

「育児休業等」とは、次の育児休業をいいます。

- 原則として1歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業

- 3歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業

- 小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした育児休業

計画期間内に出産または育児休業等をした有期契約労働者のうち、育児・介護休業法上、育児休業等の対象とならない者は、計算から除外しても構いません。

認定申請時にすでに退職している労働者は、分母にも分子にも含みません。

認定基準6(労働者数300人以下の一般事業主の特例)

計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性労働者または育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たします。

認定基準7

計画期間の終了日の属する事業年度※において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること、かつ(3)を満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者はいずれも、分母にも分子にも含みません。

(1)フルタイムの労働者等法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること。

(2)フルタイム労働者のうち、25歳~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

(3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

(1)フルタイムの労働者等法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること。

(2)フルタイム労働者のうち、25歳~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

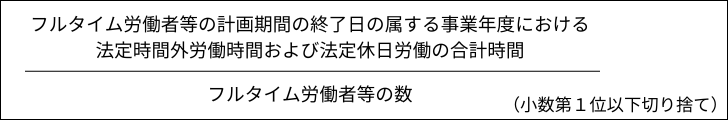

各月ごとに計算します。計算式は次のとおりです。

法定時間外労働および法定休日労働の合計時間」とは、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(1週40時間、1日8時間)を延長または休日労働させた場合における、その時間数をいいます。

(3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

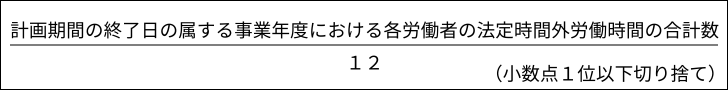

労働者ごとに次のとおり計算します。

※「計画期間の終了日の属する事業年度」の開始日から終了日までの各月(12か月)が算定期間となります。

例えば事業年度が1月~12月までの企業が、4月~翌3月を計画期間とした行動計画を策定した場合、3月に計画の終期を迎えたとしても、同年1月~12月が算定期間になります。あくまで企業の事業年度を基準としています。

認定基準8

次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

(1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

(1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置の例

- 育児休業等取得者の代替業務に対応する労働者(業務代替者)の確保、業務代替者への手当(賃金の増額)等の実施

- 定期的な労働者の意識調査と改善策の実施

- 職場と家庭の両方において貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発を行うこと

- 長期の育児休業取得が可能となるような環境整備としての業務の棚卸し、複数担当制の確立

- 安心して休業を取得し、職場復帰できる環境に向けたハラスメント防止研修の実施

- その他これらに準ずる措置

(2)年次有給休暇の取得のための措置

- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入

- 年間の年次有給休暇取得計画の策定

- 年次有給休暇の取得率の目標設定およびその取得状況を労使間の話し合いの機会において確認する制度の導入

- その他これらに準ずる措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件のための措置

- 短時間正社員制度の導入

- 在宅勤務制度やテレワーク制度の導入

- 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などの是正のための取組

- 子どもの学校行事への参加のための休暇制度導入

- その他これらに準ずる措置

これらの措置は、計画期間前から実施されているものでも差し支えなく、また、計画期間終了時までに実施されていればよいものです。

成果に関する具体的な目標とは、例えば、「年次有給休暇の計画的付与を○日設ける」や「職場優先意識を是正するためのセミナーを年○回開催する」などをいい、遅くとも計画期間終了時までに定めておく必要があります。

成果に関する具体的な目標は、必ずしも行動計画の目標に含める必要はありません。

認定基準9

法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

「その他関係法令」とは、例えば以下の法令違反等を差します。

- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート・有期雇用労働法、女性活躍推進法、労働政策総合推進法で勧告

- 労働基準法、労働安全衛生法当に違反して送検公表

- 長時間労働等に関する重大な労働関係法令に違反し、是正意思なし

- 上記の3の重大な労働関係法令の同一条項に複数違反

- 違法な長時間労働を繰り返し行う企業経営トップに対する都道府県労働局長による指導に基づき企業名の公表

- 障害者雇用促進法に基づく勧告に従わず公表

- 高年齢者雇用安定法に基づく勧告に従わず公表

- 労働者派遣法に基づく勧告に従わず公表

- 労働保険料を直近2年度について滞納 等

最終更新日:2025/3/7

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください